Les traces d’impacts

Comparativement aux autres satellites de Saturne, qui possèdent de 200 à 400 cratères de plus de 20 km par millions de km2, Titan offre une surface peu marquée par les impacts. Cette rareté des cratères est liée à la fois à la présence d’une atmosphère, assurant une protection contre les petits impacts, et à la présence de processus d’érosion qui, comme sur la Terre, ont abouti à un renouvellement de la surface et à l’effacement des traces les plus anciennes de l’histoire du satellite.

Plusieurs survols ont permis de cartographier des terrains comportant de grands cratères. D'après les travaux de Lunine & al, de l'université de l'Arizona, présenté au dernier congrès de l'IPSC, la présence d'un océan d'eau ammoniaquée a quelques kilomètres (70 environ d'après Tobie & al., 2005, qui se basent sur l'étude de l'évolution de l'orbite de Titan) sous la surface du satellite limite la taille maximale des cratères formés, alors que l'atmosphère impose une limite inférieure à leur taille: si Titan a toujours possédé une atmosphère d'une épaisseur comparable à celle dont il est actuellement doté, il a été protégé des impacteurs d'une taille inférieure à 2 km, et les cratères présents à sa surface devraient avoir une taille minimale voisine de 20 km.

Les matériaux profonds, mous, dénudés par les impacts majeurs ont tendance à remonter après l'impact, emplissant le cratère de liquide finissant par se solidifier et détruisant ainsi ses reliefs caractéristiques (voir simulation). Pour cette raison, les cratères de plus de 500 km de diamètre, creusés par des corps d'un diamètre supérieur à 25 km, ont du être fortement modifiés immédiatement après leur formation, avant même que les reliefs restants ne soient soumis à l'érosion atmosphérique

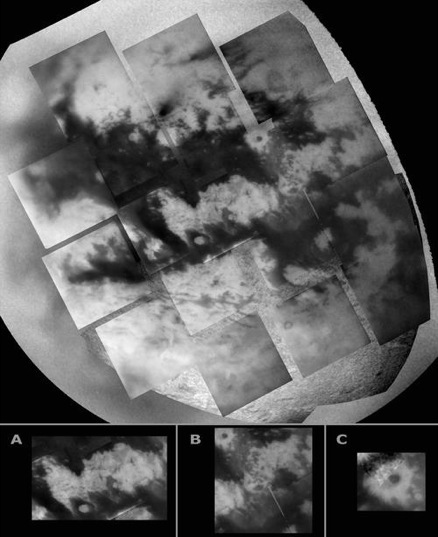

La région centrale (vue A) est encerclée de terrains sombres, mais au SE (B) les terrains clairs se mêlent de façon complexe aux terrains sombres. On pourrait croire que l'on est en présence d'une zone claire voilée par du matériel sombre qui la recouvre de façon irrégulière sous une faible épaisseur, et que le spectromètre IR permet d'apercevoir. Cela signifierait que les terrains sombres peuvent fluer et que leur dépôt peut se faire à la suite de précipitations (avis personnel).

Au S, les reliefs sombres, par leur linéarité et leurs intersections, évoquent des structures mises en place à la suite de mouvements tectoniques (failles ?).

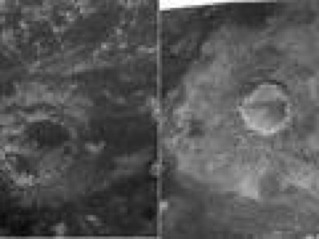

La figure C montre un cratère de 80 km de diamètre. Ce cratère ayant déjà été observé précédemment dans d'autres longueurs d'onde, il apparaît ici, dans le proche infrarouge, que son sol est bien sombre, ce qui renforce l'hypothèse selon laquelle les terrains sombres sont constitués d'hydrocarbures.

De nombreux reliefs observés peuvent s'expliquer si l'on fait l'hypothèse que des terrains cratérisés anciens ont été secondairement recouverts d'un matériau fluide (pulvérulent ? visqueux ? liquide ?) sombre et soumis à une érosion intense (éolienne où par le fluide précédent ?).

Lors du survol du 7/09, la région a été étudiée à nouveau. La branche N du "H penché", baptisé Fenzal, la partie S Aztlan. Fenzal montre plusieurs "îles" claires, mais ces dernières ne semblent pas posséder d'orientations particulières, contrairement à ce qui a été observé dans d'autres régions de Titan.

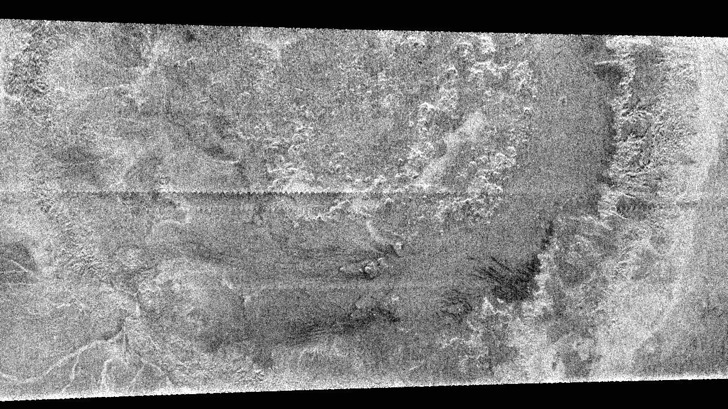

Ci-dessous : vue Radar du cratère circus maximus (440 km de diamètre), découvert lors du troisième survol de Titan par Cassini.

D'après le géologue C. Laroubine, spécialiste des impacts météoritiques, l'état de conservation de ce cratère indiquerait un âge inférieur à 50 millions d'années. La limite des éjectas, assez nette, indiquerait un simple fluage, un déplacement des matériaux vers l'extérieur du cratère sans phénomène de type explosif (comme si l'impact s'était bien réalisé dans un matériau mou). Dans la partie centrale du cratère, on distingue des formations qui ressemblent à des dunes que le vent étire en croissants, les barkhanes (animation sur leur formation).

Le survol du 13 Janvier 2007 a permis d'identifier (par 9°W et 26,5°N) la région N d'un cratère d'impact de près de 180 km de diamètre. Les éjectas sont constitués d'un matériau brillant (au radar!) surplombant les plaines avoisinantes. Ces éjectas ont un aspect granuleux, on peut y voir des traces d'écoulements montrant qu'ils ont subis une érosion non négligeable. L'arène du cratère est très sombre, sans doute recouvertes par des dépôts plus ou moins fluides qui en cachent le plancher (où qui sont remontés depuis l'intérieur du satellite lorsque la surface de ce dernier a été fracturée par l'impact). Le nombre de cratères retrouvés ainsi que leur état de conservation est une information importante permettant de déterminer un ordre de grandeur pour l'âge de la surface de Titan ainsi que pour son atmosphère.

Griffures et vieux impacts

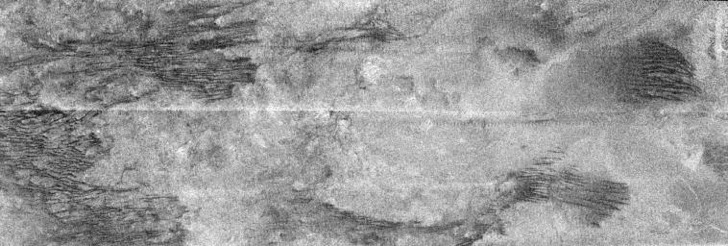

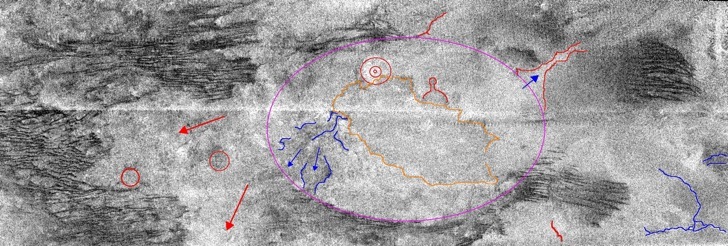

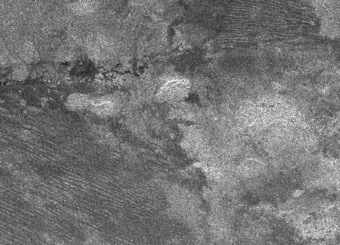

Image radar de terrains situés dans le coin NE de la région brillante Xanadu, couvrant une zone de 300 x 900 km environ :

On distingue 3 types de reliefs différents dans cette région:

- des "griffures de chat" (cat scratches) qui sont probablement des champs de dunes de glace ou de particules riches en matière carbonée (où d'un mélange des deux). Il est possible que ces dunes aient été formées par l'action du vent sur des étendues liquides qui ont rapidement gelé.

- des régions claires, probablement d'altitude légèrement plus élevée que les plaines sombres, au relief tourmenté.

- Des chenaux sombres (au centre, vers le N), creusés par des écoulements fluides et, peut être, constituent le lit de rivières actuelles charriant un mélange pâteux de particules de glaces mêlées à une boue organique (c'est à dire carbonée !).

Commentaire personnel: En retravaillant cette vue, il est possible de supposer que l'impact d'origine a frappé la surface tangentiellement (formes elliptiques, en violet), formant un cratère de 200 km de diamètre, permettant à des matériaux profonds plus clairs de s'épancher à la surface selon les directions matérialisées par les flèches rouges. Ces matériaux clairs ont été ensuite frappés par d'autres impacts (cercles rouges) creusant des cratères de 20 à 30 km de diamètre dont l'un,arborant une triple arène, témoigne de la fluidité des matériaux clairs mis au jour lors du premier impact (le faible relief de Titan plaide d'ailleurs en faveur d'une couche liquide profonde, comme sur Europe). Des épanchements plus limités de fluides clairs se sont aussi produits à partir du grand cratère (souligné en rouge, flèche bleue, sur 80 km environ) alors que ces terrains subissaient des fractures et une érosion (réseau de drainage (?) en bleu, couvrant 130 km). Il est possible que le centre du cratère ait subi un effondrement (comme lors de la formation d'une caldeira) car un réseau de fractures et/ou d'écoulements (en bleu et orange) semble creuser le sol sur 200 km de long et 80 de large. Le S de cet effondrement semble avoir emporté la moitié de l'arène d'un cratère relié à un autre, plus petit, par un chenal (en rouge).

Ci dessus: simulation numérique de deux impacts à la surface de Titan, réalisée par l'équipe de Jonathan I. Lunine (2005 - avec l'aimable autorisation des auteurs).

En bleu, l'océan ammoniaqué enfouit dans les profondeurs de Titan. L'impacteur possède un diamètre de 10 km (en haut) et 100 km (attention au changement d'échelle entre les vues).

Le calcul a été réalisé sur la moitié droite des figures, l'autre étant obtenue par symétrie. Chaque carré correspond à 25 unités distinctes dont le comportement a été calculé.

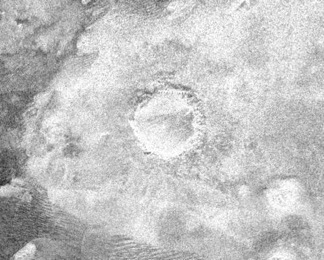

Image RADAR (18/02/2005) d'un cratère de 60 km de diamètre

Le cratère et les terrains qui l'entoure sont très brillants. Il a été formé par un impact avec un corps comète ou astéroïde) d'un diamètre voisin de 8 km.

Tout autour de l'arène, particulièrement bien conservée (donc "jeune" géologiquement parlant) se disposent, de façon assymlétrique, les matériaux brillants éjectés lors de l'impact.

L'assymétrie peut être causée par l'impact lui même mais aussi par l'action des vents (importants dans cette région si les formations visible au NE sont bien des dunes)

L'absence de pic central peut être due à l'érosion où à la consistance du sol.

Deux cratères d’impact sur Titan. JPL/NASA

Image RADAR à synthèse d'ouverture (28/10/2005).

Région à la géologie variée.

300 x 250 Km.10° S, 292 ° W Image en HR